2025年02月24日

「令和の本堂大改修」今月の工事の様子【令和7年2月更新中】

本堂改修の様子を皆様に随時お届けいたします。

工事前の本堂内の様子はこちらで見ることが出来ます。[360°動画です]

【令和7年2月24日更新】

令和5年2月、本堂に祀られる本尊「十一尊天得阿弥陀如来」をはじめ諸仏、諸菩薩、諸尊は隣接する瑞祥閣(ずいしょうかく)へご遷座(せんざ)されました。現在はその瑞祥閣が仮本堂として皆様に参拝していただけます。

大改修真っただ中の本堂は足場と素屋根に覆われています。周囲からなかなか見ることの出来ない中の様子を皆様にお届けいたします。

それでは、中に入って約一世紀前の職人の遺構を感じましょう。

本堂正面(東面)の銅板瓦施工状況です。

山門をくぐり、堂々と構える大阪府下最大級の木造建築物「本堂」。その正面にあたる東面屋根には新調した銅板瓦が葺かれています。

隅棟(すみむね)の銅板葺き

「隅棟」は屋根頂上の水平に走る大棟から屋根を伝い、下方向(軒先方向)に下っている棟のことで、「降棟(くだりむね)」とも呼ばれます。大念佛寺本堂のような入母屋屋根(いりもややね)においては隅棟と降棟は区別されることが多いようです。屋根の上部大棟から下っている棟が降棟、降棟から枝分かれした棟が隅棟と呼ばれています。

本堂の降棟や隅棟は高さがあり、側面には多くの銅板がまるで龍の鱗(うろこ)のように規則的に並んでいます。

西面の隅棟には改修前の銅板に番号がふられ、忠実に原状復旧されています。

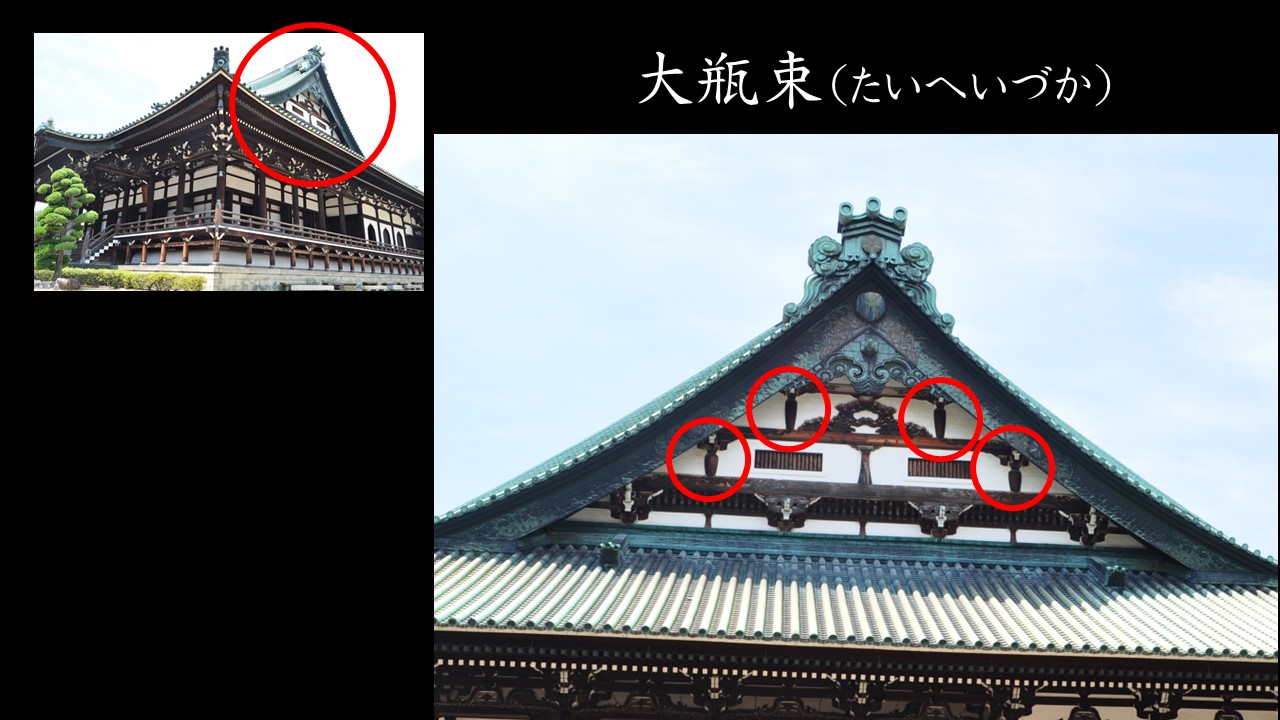

大瓶束(たいへいづか) ここ見て!ポイント

入母屋(いりもや)造りの本堂屋根南北にある妻部分(屋根材がなく切り落とされた箇所)に「大瓶束(たいへいづか)」があります。白壁に浮かぶ美しい装飾が目を引く柱部材のひとつで、上方が太く、下方が細くなっています。「大瓶束」の名前は、その形状が酒器の瓶子に似ていることに由来しているとのことです。まさに木製の瓶ですね。上下の大きさの違いと丸みを帯びた形、それを繋ぐ蟇股や虹梁の装飾をぜひご覧になってください。

今後も随時更新いたします!

「瓦勧進」にご寄進いただいた銅板は昭和13年建立当時と同じく丸瓦にして本堂へ葺かれます。